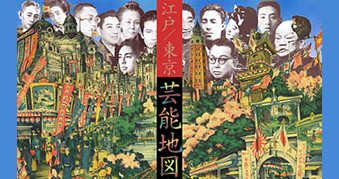

江戸東京芸能地図大鑑芸能

東京の芸能、全220名、386演目、2902分を一枚のCD-ROMに収録

聴く・見る・創る芸能地図

「江戸/東京 芸能地図大鑑」は、現在の東京地図と江戸地図の上に置かれた約1,000ポイントの地点から、東京芸人の音源を聴いたり、古写真などで当時の情報を深め、各名人にまつわる場所や劇場などの知識を得ることのできる娯楽地図ソフトです。現代東京から、遙か江戸の情景を俯瞰しながら、「忠臣蔵」の由縁の地や、「黄金餅」の道中付けなどなど…、名所・旧跡の故事来歴・地名の由来・エピソードをたっぷりと紹介しています。

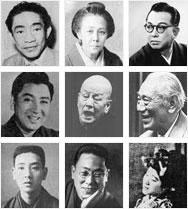

東京芸人220名が集合!

志ん生・エノケン・羽左衛門・沢正・延寿太夫・ 章太郎・虎造・須磨子・伯山・夢声・市丸など、220名の東京の芸人の貴重な386演目の芸と、各名人の情報が収録されています。 歌舞伎・新派・落語・講談・浪曲・常磐津・清元・小唄・浅草オペラ・レヴュー・映画説明・大道芸・紙芝居など、江戸東京で生まれ、娯しまれた多くの芸能ジャンルを満載しています。 音源は、今ではなかなか手に入らないレコードやマスターテープから収録しました。その収録時間はなんと、全2902分、音楽CDにすると約48枚分にもなります。

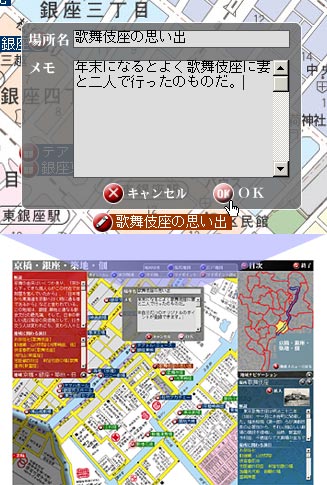

自分だけの芸能地図が創れる!

地図の上に、自宅や職場、学校などのオリジナルのポイントを、ひとつのエリアに200件まで記録できます。芸能にまつわる独自の思い出の場所を登録したり、選んだ場所に独自の解説を加えることで、自分だけのオリジナルの芸能地図を創りましょう。

「江戸/東京 芸能地図大鑑」の楽しみ方

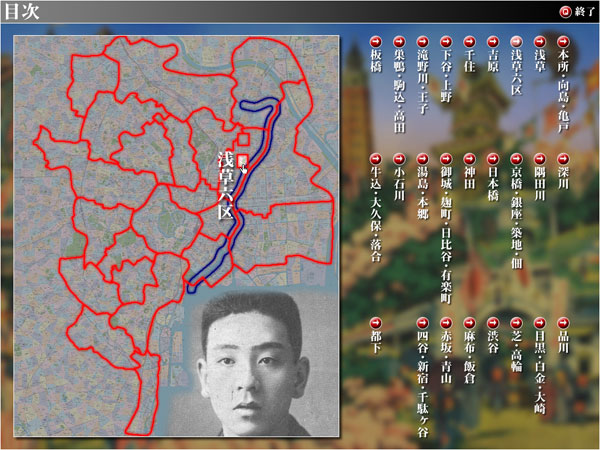

目次

「江戸/東京 芸能地図大鑑」を起動すると、まずはじめに目次が表示されます。

見たい地域のアイコンのか、左の画面の地域を直接クリックします。

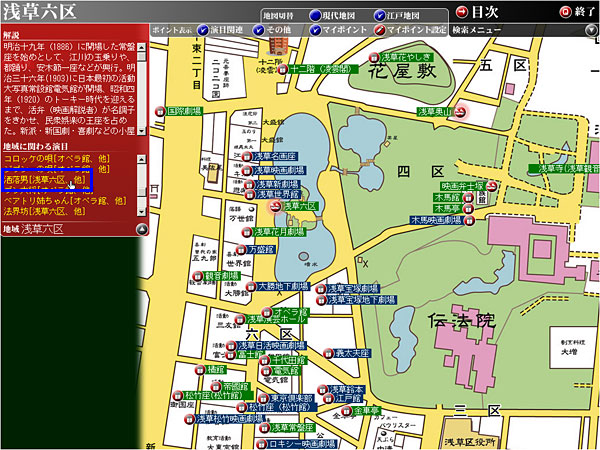

演目を聴く

画面左上に表示された演目の中から、聴いてみたい演目をクリックします。

画面左下に、演目のプレーヤーが表示され、演目が再生されます。

「江戸地図」ボタンをクリックすると、現代地図から江戸地図に切り替わります。

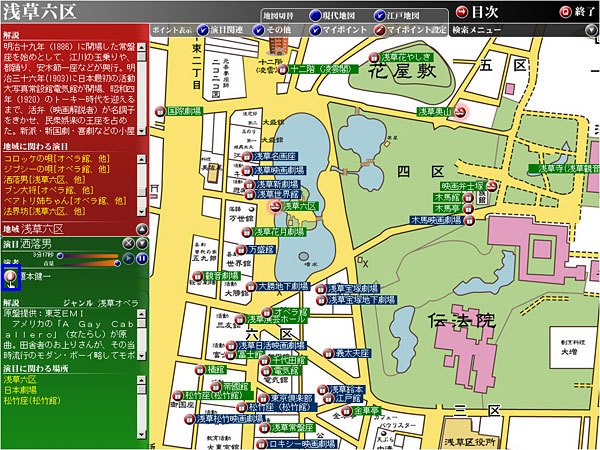

演者の情報と縁の場所を識る

画面左下に表示された演目プレーヤーのアイコンをクリックすると、演者の情報ウインドウが表示されます。また、演目プレーヤーの下部にある、「演目に関わる場所」の文字をクリックすると、その場所のアイコンが点滅表示されます。そのアイコンをクリックすると、場所の情報が表示されます。

縁の場所の写真を観る

画面右下に表示された場所の情報ウインドウにあるアイコンをクリックすると、演者に縁のある場所の写真が表示されます。写真が複数ある場合は、観たい写真のアイコンをクリックします。

ここで紹介している「江戸/東京 芸能地図大鑑」の機能は、ほんの一部です。この他にも、演目、演者、場所の各カテゴリーで検索できる「検索メニュー」や、自分だけの情報を地図上に記録するマイポイント機能、地図を表示させずに演目を再生する演目プレーヤーなど、便利で楽しい機能が満載されています。

| 【歌舞伎】《26演目 273分43秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 二世 市川荒次郎 | 四世 尾上菊三郎 | ||

| 四世 市川九蔵 | 六世 尾上梅幸 | ||

| 四世 市川紅若 | 四世 尾上松助 | ||

| 二世 市川左升 | 四世 片岡市蔵 | ||

| 二世 市川左團次 | 四世 澤村源之助 | ||

| 二世 市川松蔦 | 初代 中村吉右衛門 | ||

| 六世 市川寿美蔵 | 初瀬浪子 | ||

| 十五世 市村羽左衛門 | 松本錦四郎 | ||

| 三世 市村亀蔵 | 七世 松本幸四郎 | ||

| 六世 大谷友右衛門 | 十三世 守田勘彌 | ||

| 六世 尾上菊五郎 | |||

| 【新派】《2演目 23分34秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 市丸 | 二代目 村田正雄 | ||

| 長谷川一夫 | 森赫子 | ||

| 花柳章太郎 | 山田五十鈴 | ||

| 【新国劇】《4演目 69分37秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 澤田正二郎 | |||

| 【浪曲】《25演目 285分39秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 初代 東家浦太郎 | 寿々木米若 | ||

| 東家楽燕 | 二代目 玉川勝太郎 | ||

| 伊丹秀子 | 初代 天中軒雲月 | ||

| 一心亭辰雄 | 初代 桃中軒雲右衛門 | ||

| 春日井梅鶯 | 浪花亭綾太郎 | ||

| 初代 木村重友 | 初代 日吉川秋水 | ||

| 初代 木村重松 | 二代目 広沢菊春 | ||

| 初代 木村松太郎 | 二代目 広沢虎造 | ||

| 酒井雲 | 三代目 鼈甲斎虎丸 | ||

| 初代 相模太郎 | 三門博 | ||

| 初代 篠田実 | 二代目 吉田奈良丸 | ||

| 【講談】《23演目 223分26秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 六代目 一龍斎貞山 | 三代目 神田伯山 | ||

| 七代目 一龍斎貞山 | 五代目 神田伯龍 | ||

| 五代目 一龍斎貞丈 | 五代目 小金井芦洲 | ||

| 二代目 大島伯鶴 | 五代目 宝井馬琴 | ||

| 二代目 神田山陽 | 十二代目 田邊南鶴 | ||

| 二代目 神田松鯉 | 桃川燕雄 | ||

| 【落語】《53演目 1009分16秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 八代目 桂文楽 | 三代目 三遊亭歌笑 | ||

| 古今亭右朝 | 三代目 三遊亭金馬 | ||

| 四代目 古今亭志ん生 | 立川ぜん馬 | ||

| 五代目 古今亭志ん生 | 三代目 蝶花楼馬楽 | ||

| 三遊亭栄馬 | 三代目 柳家小さん | ||

| 六代目 三遊亭圓生 | 初代 柳家三語楼 | ||

| 初代 三遊亭圓遊 | |||

| 【義太夫】《2演目 13分14秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 竹本扇太夫 | 初代 竹本米太夫 | ||

| 【常磐津】《6演目 57分1秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 十代目 岸澤式佐 | 三代目 常磐津松尾太夫 | ||

| 二代目 岸澤文字兵衛 | 常磐津三東勢太夫 | ||

| 常磐津菊三郎 | 三代目 常磐津文字兵衛 | ||

| 常磐津清勢太夫 | 常磐津林中 | ||

| 常磐津千東勢太夫 | |||

| 【清元】《10演目 93分26秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 二代目 清元梅吉 | 清元幸寿郎 | ||

| 四代目 清元栄寿太夫 | 清元幸太郎 | ||

| 五代目 清元延寿太夫 | 清元順三郎 | ||

| 二代目 清元喜久太夫 | 清元清美太夫 | ||

| 清元幸三郎 | 初代 清元初栄太夫 | ||

| 清元富寿太夫 | |||

| 【新内】《7演目 50分35秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 吾妻路宮古太夫 | 鶴賀尾登太夫 | ||

| 岡本文弥 | 鶴賀寿輔 | ||

| 岡本美弥子 | 鶴賀宮古太夫 | ||

| 岡本紋弥 | 七代目 富士松加賀太夫 | ||

| 鶴賀梅太夫 | 富士松喜昇 | ||

| 【長唄】《13演目 111分29秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 今藤長十郎 | 五代目 富士田音蔵 | ||

| 五代目 岡安喜三郎 | 四代目 松永和風 | ||

| 杵屋栄次郎 | 四代目 吉住小三郎 | ||

| 三代目 杵屋栄蔵 | 九代目 芳村伊四郎 | ||

| 杵屋花叟 | 五代目 芳村孝次郎 | ||

| 初代 杵屋五三郎 | 芳村五郎治 | ||

| 四代目 杵屋佐吉 | 和歌山真五郎 | ||

| 三代目 杵屋六四郎 | |||

| 【荻江節】《1演目 21分27秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 荻江露友 | |||

| 【哥澤】《4演目 12分21秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 三代目 哥澤芝勢以 | |||

| 【小唄】《21演目 35分29秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 市丸 | 蓼胡満喜 | ||

| 春日とよ稲 | 竹枝せん | ||

| 春日とよ福美 | 深川扇冨士 | ||

| 佐々舟貞 | 美之助 | ||

| 千紫千恵 | 本木寿以 | ||

| 蓼胡津留 | |||

| 【端唄・俗曲】《39演目 86分21秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 市丸 | 千藤幸蔵 | ||

| 一龍 | 日本橋きみ栄 | ||

| 神楽坂まき子 | 野原巳和 | ||

| 春日とよ | 深川扇冨士 | ||

| 神長瞭月 | 柳橋照代 | ||

| 小唄勝太郎 | 吉原〆冶 | ||

| 作栄 | 和香 | ||

| 扇ひさ | |||

| 【謡曲】《1演目 3分12秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 野口政吉 | 十六代目 宝生九郎知栄 | ||

| 【琵琶】《2演目 24分48秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 高峰筑風 | 永田錦心 | ||

| 【詩吟】《1演目 3分19秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 木村岳風 | |||

| 【寄席色物】《23演目 113分13秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 石田一松 | 春風やなぎ | ||

| 初代 江戸家猫八 | 二代目 富士松ぎん蝶 | ||

| 川田義雄 | 初代 文の家かしく | ||

| 二代目 古今亭しん馬 | 宝集家金之助 | ||

| 七代目 三笑亭可楽 | 豊年斎梅坊主 | ||

| 四代目 春風亭枝雀 | 三代目 柳家つばめ | ||

| 立花家橘之助 | 柳家三亀松 | ||

| 千藤幸蔵 | 二代目 柳亭春楽 | ||

| 豊竹呂昇 | |||

| 【はやり歌】《2演目 8分47秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 納所文子 | 松井須磨子 | ||

| 【オペラ】《3演目 8分48秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 藤原義江 | 三浦環 | ||

| 【浅草オペラ】《14演目 43分52秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 朝居丸子 | 清水静子 | ||

| 榎本健一 | 田谷力三 | ||

| 大津賀八郎 | 徳山たまき | ||

| 河合澄子 | 原信子 | ||

| 木村時子 | 二村定一 | ||

| 清水金太郎 | |||

| 【映画説明】《17演目 102分47秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 生駒雷遊 | 染井三郎 | ||

| 泉天嶺 | 竹本嘯虎 | ||

| 犬養一郎 | 谷天朗 | ||

| 梅村紫声 | 谷天朗 | ||

| 大蔵貢 | 徳川夢声 | ||

| 加藤柳美 | 福地悟郎 | ||

| 国井紫香 | 牧野周一 | ||

| 熊岡天堂 | 山野一郎 | ||

| 【SKD・宝塚】《7演目 21分1秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 葦原邦子 | 春日野八千代 | ||

| 天津乙女 | 小夜福子 | ||

| オリエ津坂 | 水の江瀧子 | ||

| 【大津絵】《2演目 12分34秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 古今亭志ん生 | 千藤幸蔵 | ||

| 【都々逸】《1演目 6分54秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 柳家三亀松 | |||

| 【木遣】《2演目 2分57秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 江戸木やり研究会 | |||

| 【囃子】《4演目 32分27秒》 | |||

|---|---|---|---|

| おかめ会 | 森の里 | ||

| 神田囃子保存会 | 呼出し蝶太郎 | ||

| 【民謡】《24演目 51分42秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 秋野恵子 | 京極加津恵 | ||

| 初代 お糸 | 小金井静童 | ||

| 樫原北海 | 村松直則 | ||

| 【大道芸】《13演目 76分4秒》 | |||

|---|---|---|---|

| 大崎健児 | 鈴木勝丸 | ||

| 坂野比呂志 | 光田憲雄 | ||

江戸開府四百年・エノケン生誕百年記念

対談・東京芸能舞台裏 [澤田隆治・高平哲郎]

|

今年は江戸開府四百年、また「エノケン」の相性で親しまれた喜劇俳優榎本健一生誕百年にあたる。この節目の年に江戸東京にまつわる芸能を網羅し、芸能の舞台を地図で調べることができるCD-ROMブック『江戸東京芸能地図大鑑』が刊行された。歌舞伎・落語・講談・浪曲・浅草オペラ・大道芸など三十ジャンル三百八十六演目をCD四十八枚分を収録したものである。そこで、東京の芸能をファンとして、またスタッフとして見つめ続けたイベントプロデューサー澤田隆治氏と、構成作家_平哲郎氏に対談をお願いした。 ●エノケン・ロッパ再評価 【高平】 技術スタッフの本番前の緊張した顔なんかが映っているわけですね。貴重な映像ですね。 【澤田】 こんなものがあったんだってびっくりしました。一路・突破の映像を初めて見ましたが、突破さん、よく動くんですよ。タップダンスを披露するってネタですから。 【高平】 はぁ。 【澤田】 その中にエノケンの十八番『らくだの馬さん』の映画があったんですよ。実は二年前に日本喜劇人協会主催公演の「浅草喜劇祭」で『らくだの馬さん』を私の演出でやってるんです。会長の大村崑さんがくず屋の久六、らくだは谷幹一さん、久六をおどかす丁の目の半次が橋達也さんという配役でした。僕は戦後の大阪で『エノケンのらくだの馬さん』の舞台を見ているんですけど、まだ学生で、面白かったことしか覚えていないんですよ。昭和二十五年に松竹で映画化されているんですけど、松竹にはネガも残ってないという。でも映画のシナリオと舞台の台本があったのでそれを基に台本を作ったんです。だけどエノケンの久六が中村是好のらくだの死体を家主の家へ背負っていってカンカン踊りを踊らせるという有名なシーンでどう動いていたかが台本に書かれていない。谷幹一さんがよく覚えていたのを頼りに、いろんなギャグを加えて『大村崑のらくだの馬さん』を作り上げました。よく受けたのでホッとしましたが、なんと昭和三十二年に撮影した『エノケンのらくだの馬さん』があったんです。見せてもらって驚きました。昭和三十二年というとエノケンさんはすでに脱疽で右足が不自由でしたけど、喜劇人協会の会長として「喜劇まつり」など舞台で大活躍という年です。調べてみると、昭和三十年から三十二年の三年で二十一本も映画に出演しています。東映では上映時間六十分の「東映家庭劇シリーズ」というのを撮っていて、その三本目が『エノケンのらくだの馬さん』だったんです。エノケンの久六と中村是好のらくだの動きは何十回、何百回とやった舞台そのままのコンビネーションで、ほとんどカットを割らずに二人だけなので、そのうまさがよくわかるし、もうめちゃくちゃ面白い。 【高平】 エノケンさんは昭和三十一年に始まった東宝ミュージカルで座長を張っているわけでしょう。『雲の上団五郎一座』とかで。ところが、ぼくはもうすでに面白くないわけです。姉は「この人は面白かったわよ」ってさんざん言うんですけど、何が面白いのか分からないうちに足が悪くなって舞台から遠ざかった。やっぱり千葉信男、三木のり平などNHKテレビの『おいらの町』から出てきた人たちや、八波むと志、有島一郎、あと藤村有弘といった人たちの方がずっとおかしいんですよ。ぼくの世代では。 【澤田】 中学生のころ、戦前のPCL作品の「エノケン映画」をいっぱい見てるんですけど、おもしろかったという記憶が残っています。戦後の「エノケン映画」の評価が低いので自分が幼かったから面白く見ていたのかなと気になっていたので、ビデオになっている「エノケン映画」を見直してみたら、エノケンのエネルギーが画面からあふれてはいるが演技は荒っぽいし、映画のつくりも雑なシーンがいっぱいあって、それが気になって笑いが爆発しないんです。昭和八年ごろのアメリカ映画を見るとレベルは高いし、日本映画だってよく出来ています。PCLが新しい映画会社だったことや、エノケン一座は浅草の松竹座での公演が毎日二回あって、終演後に撮影入りだから、時間に追われた撮影だという事情はあるんでしょうけどね。 榎本健一さんは少年時代から尾上松之助に憧れてて、映画俳優になろうしたぐらいだし、映画はよくみていた。中でもレビュー映画のコメディアン、エディ・キャンターに憧れてたし似てるって言われてたから、映画を撮るならレビュー映画で、舞台とは違うキャラクターを作りたいという気持ちが強かったんだと思いますよ。だからこなれていない演技に見える。ところが東映の『エノケンのらくだの馬さん』では、「これがエノケンなんだ」と納得します。ナマで見るエノケンの舞台はさぞ面白かったろうなぁ、と初めて思った映画です。 【高平】 三十年代の映画でですか。実はエノケンさんは健在だったというわけですね。 【澤田】 そう。全く死体になりきってるらくだが、一回だけ生きている動きをするところがある。そのタイミングが最高なんです。舞台のギャグそのままなんでしょう。僕は自分がこの芝居を演出しているだけにそのテクニックのすごさがよくわかる。 【高平】 こうやって両手を肩に乗せられて死体と一緒に歩く、あのシーンも見事ですよね。 【澤田】 だから、そういうのを今ごろ発見して、ああ、申し訳なかったなと思いますもの。もっと早くに知っていたら、正しい評価ができたのにって。なんとかこの映画のエノケンをみんなに見せたくていろいろやっているんですけど、なかなかむずかしいですわ。 【高平】 あと古川緑波さんもテレビの時代は面白くなかったですね、ぼくらの世代だと『轟先生』でしょう。この人もすごかったと言って姉が見せるんです。でもぼくにとって面白くないんですよ。もそもそしゃべっていて……。 後で、三十歳を過ぎて、ビデオで古い映画を見られるようになってからは、確かに面白い作品もありましたね。 【高平】 エノケンさんも生誕百年となると、一緒に仕事をしたといっても、今いる人はみんな晩年しか知りませんよね。内藤陳さんとか財津一郎さんもそうでしょう。全盛期を知っている人が少なくなってしまった。「エノケンは面白かったよ」って昔話ばっかり聞かされるから、見ていないだけにつらいわけですよ。エノケンさんは少なくとも昭和三十年代ぐらいまでは神様みたいにいわれましたよね。 【澤田】 大阪でいうと、エンタツ・アチャコですよ。「おれは法善寺の花月でエンタツ・アチャコを見た」という人には、私はもう何も言えません。(笑)心の中で「中田ダイマル・ラケットのほうがずっと面白いぞ」って反発しててもね。だけど、エンタツ・アチャコの場合は落語全盛だった演芸界を漫才が変えていく、染め替えていくという、その様子をリアルタイムで見ていくのは堪らなく面白かったでしょうね。 【高平】 新たな芸能ができる様を目の当たりにする機会なんて滅多にないですから。 【澤田】 僕は、戦前の寄席も映画館も劇場も本当に知らないから、先輩から話をいろいろ聞いたんですよ。劇場の思い出ってそこに誰が出ていたかという記憶と共に出てくるんですね。映画とそれを見た映画館を一緒に覚えているようなものです。だから資料を調べて劇場の位置やどういう芸人がいたかということだけ知ってても仕方がないんですね。誰がどの劇場に出ていたということで時代がわかるんですよ。もっともっと聞いておけばよかったという悔しさと、どうせ質問が深く入っていけなかっただろうという諦めがありますね。 ●喜劇俳優いろいろ 【高平】 森繁久彌さんなんかそうですよね。 【澤田】 映画に出演した最初の方から見て知ってますけど、この人ぐらい役柄が変わった人はいない。あれよあれよという間に変わっていく。すごい俳優ですよ。戦前はいろんなすごい人がいたけど、戦後は森繁さん一人が特別じゃないですか。 最初の印象はいいかげんな男。悪い男と言ってもいいけど、要するにインチキなわけです。『三等重役』(昭和二十七年、東宝)なんかもう社長をだまくらかすし、『夫婦善哉』(昭和三十年、東宝)でいいかげんさが頂点に達します。 【高平】 『スラバヤ殿下』(昭和三十年、日活)なんか、もうめちゃくちゃでおかしかったですね。 【澤田】 僕はそういう軽妙な森繁さんが好きだったから、いい映画や偉人伝のたぐいは見る気がしなかった。 【高平】 「社長シリーズ」の森繁さんとのり平さんも面白かった。のり平さんの息子の小林のり一から聞いたんですけど、社長室での二人のシーンになると、カットせずにだらだら撮るんですって。すると、いきなりポケットから手帳を出して、「二次会はここで、パッと」って言うのは全部アドリブなんですってね。森繁さんもまた面白がってやり返す。その部分で「社長シリーズ」は面白くなっちゃったんですね。 【澤田】 当時の映画としては珍しいですよね。そういう撮り方は知りませんもの。 【高平】 松林宗恵さんっていうのは、そういう意味では、いい監督だったんですね。 【司会】 ほかに印象に残る人といえば誰ですか。 【高平】 トニー谷さん。『家庭の事情』(昭和29年、宝塚映画)シリーズの映画が面白かったですね。トニーさんは、『てなもんや三度笠』にやっぱりゲストなんかで結構出ていたんじゃないですか? 【高平】 南利明さんっていうのは、『てなもんや』名古屋弁で花開いたんですよね。脱線トリオでいちばんじみだったのに。 【澤田】 優しい個性で大好きだったのがマチャアキのお父さんの堺駿二さん。本当にいい人でした。番組のゲストで出てもらっても、敵役とかそういう役を振れないんですよ、人の好さが出ちゃうから。(笑)柳家金語楼さんや森川信さんでも、善人が実は殺人鬼だった、みたいな役をやってた映画がありますが、堺駿二さんだけは一本もないのと違うかな。 【高平】 『歌まつり満月狸合戦』(昭和三十年、新東宝)かな。ひばりさんと雪村さんがでてた映画ですよ。斎藤寅次郎監督の。それで、トニー狸と堺狸というのでコンビで出ていました。これ見たのが小学校三年ぐらいで、もうやたらにおかしくて何べんも見たな。 【澤田】 堺駿二さんはあれだけのスターなのに、自分がメインの役でなくても気軽に新人の相手役を引き受けてくれたりと、いろいろ助けてもらいました。早く亡くなられたから忘れられてますけど、京都の撮影所全盛のころのポスターには必ずあの奥目の人なつこい顔が載っている。映画出演リストだけでも膨大な量になると思いますよ。だれか調べてくれないかなぁ。 ●コメディの系譜 【澤田】 「浅草芸人」というのがステータスだった時代があって、浅草に誇りを持っている人が大勢いたからじゃないですかね。由利さんが活躍していた時期はまだエノケンさんがいたから。 新宿にはムーランルージュがあったというけれど、僕が東京に出てきた三十年ぐらい前は、浅草も新宿もそんなニオイのする街ではなかった。縁あって新宿でコメディシアターという小さな劇場を作ったんだけど、そこが昔ムーランのあったところだときいて嬉しくてやっちゃったんです。 PCLの最初の映画『ほろよひ人生』(昭和八年)って、小田急のプラットホームが舞台で、そこでエビスビールを売っているんですよ。ポスターも全部エビスビールで。PCLに出資していたのがエビスビールの社長だったというから、スポンサータイアップ映画の第一号じゃないかな。 【高平】 そういえば、エビスビールのポスターってよく見たわ。ああいうもので映画の思い出が残るんですね。 【澤田】 エノケンのPCL映画第一作『エノケンの青春酔虎伝』(昭和九年)でもビアホールでの乱闘シーンがあって、ラストはビアホールでの大パーティ。 【高平】 小学生のときの新宿での軽演劇というのは、石井均さんだった。のぼりをよく見ましたよ 【澤田】 松竹文化演芸場でしたか、地下にあった。ここに行ったことはないんですけどテレビ中継をやっていたんで大阪で見ていました。石井均さんと、それから財津一郎さんがいつでも学生服を着て出ていた。それがものすごく印象に残っていて、財津さんに後年会ったときに、「何でおまえ、ずっとあの格好だったんだ」って訊いたら、「自分の持っている服で役が決まった」って言うんですよ。(笑)学生服しかなかったから。 【高平】 もう一つの芸どころ、浅草になると全盛時代とか、ストリップの全盛時代なんかのコメディアンなんていうのは、ぼくらは話でしか聞かないから分からないですよ。 【澤田】 僕らの世代では間に合ってませんわ、全盛期には。_平さんご存知ですか?東八郎と石田英二と池信一で「丁稚どんトリオ」ってやっていたってやつ。 【高平】 そんなことやってたんですか。石田さんって東宝ミュージカルの常連で、いい役者でしたね。 【澤田】 『番頭はんと丁稚どん』って花登筐の大ヒット公開コメディがあって、放映された翌週には同じストーリーで浅草でやったんですって。その噂が大阪に聞こえてきて、大阪から見に行った人がいるんですよ、浅草の東洋劇場まで。「おもしろいよ、あれ」って言ってました。一度見ただけでやれるというのはすごい達者なヤツがいるんだと思った覚えがあります。 【高平】 たくましいなぁ。 【澤田】 戦前はそんなのが多かったんじゃないですか。テレビがないわけだし。淀橋太郎さんに聞いたんですけど、大阪の弥生座で森川信さんの一座の座付作家でいたころ、昭和九年から十一年ごろで「ピエールボーイズ」ってバラエティーが人気だった。週一回で演目が変わるから大変で、ネタに詰まると浅草へ行って芝居を見て、帰りの汽車の中で書き上げてすぐ舞台にかけた。著作権って考えはないし、テレビもないからそういうこともできた。 二代目の博多淡海さんが東京へ出てきて浅草で大変な人気をとって、大阪の朝日座でかけた演目が『お祭り提灯』。そしたらクレームがついたんです、中座に出ていた渋谷天外さんから。それは曾我廼家五郎の芝居だって。淡海さんは「これは親父の初代淡海譲りの芝居だ」と頑張ったんで新聞沙汰になっちゃった。これは初代淡海が道頓堀で見て、それを博多に帰ってやったのが十八番になったんですね。以後、一堺漁人(五郎のペンネーム)作、木村平蔵(初代淡海の本名)脚色で「筑前仕立」と断りを入れてこの芝居をやってました。 でも、テープレコーダーもない時代、演出も座長が口立てでやるわけですから、よほどよく芝居や笑いがわかっている人でないとできませんし、いっぺんだけ見て人の芝居を盗むなんてすごい芸当ですよ。「丁稚どんトリオ」だって生放送のテレビを見ただけでやってしまうのだから本当にすごいですよ。 【高平】 そういえば『落劇』なんてテレビでやっていました?関西でも。 【澤田】 知らないなぁ、東京だけでしかやってない番組の方が多かったからね。どういう番組? 【高平】 昔々亭桃太郎さんと桂小金治さんで、毎週月曜日の八時半からTBSで、全部落語のネタをやるんですよ。その前の時期だったと思いますけど、同じような時間帯でやっていた『のり平のシャープ劇場』っていうのが大好きでしてね。 【澤田】 それは大阪でも見られました。日本テレビの番組の方が多くて、TBSの番組はほとんど来ていなかった。桂小金治の面白さは映画でしか知らないんですよ。フレッシュで、粋でしたね。 【高平】 テレビでは、落語をやらないコメディアンのはしりみたいな。でも、落語劇ですからね。 ●放送での浪曲 【高平】 放送関係の方ですか。 【澤田】 そう。朝日放送東京支社の嘱託で、全盛だった浪曲のラジオ番組を制作していたんです。落語にも詳しくて大阪の漫才と組み合わせて全国へ流すラジオ番組を制作していて、大阪のパートは僕が担当するというので東京演芸の世界に引き回してくれました。このあと『浪曲歌合戦』という、歌謡曲の歌詞を浪曲の節マネでこなすという素人参加番組の担当になったので浪曲の勉強もすることになったんですよ。 浪曲のナンバーワンはなんといっても広沢虎造で、軽妙な節回しとタンカの面白さでラジオでは大変な人気者でした。それに広沢菊春の「落語浪曲」も評判だったのですが、小菅さんはこの二人と懇意で、ラジオ放送のための脚色も全て小菅さんがやっていて、虎造の浪曲の権利の管理を奥さんから任されてました。 【高平】 そこまで信用されてたんだ。 【澤田】 放送は時間に入れないと成立しないから、どこをカットするかなど前もって直しておかないと録音できないということもあって、浪曲作家は昔からあるネタでも本人の持ちネタでも脚色することになる。わからない言葉や放送できない言葉をカットするという作業がいるわけです。 【高平】 かなり深く浪曲がわかってないとできませんね。 【澤田】 そうなんですよ。このときに印象深い思い出があるんです。「浪曲歌合戦」やってるときに虎造さんが大阪に来るって話があって、虎造さんをゲスト審査員にしてその回は虎造節のマネ一色でという企画を考えたんですね。この番組の審査委員長は小菅さんだったから小菅さんに提案したら「たぶん無理だろう」って。それでも粘って「じゃ私が直接頼みますから小菅さん立ち会って下さい」って無理矢理頼んで、虎造来阪の時に楽屋へ行って企画の説明をしたら「おい若えの」 【高平】 浪曲語ってるときと同じトーンで(笑) 【澤田】 タンカそのままの声で(笑)、「お前さん、何かい。俺の節マネをしている番組に出ろって言うのかい」 とにかく謝って楽屋から逃げ出した。放送の仕事四十年以上やってるけど、あそこまで冷や汗が出た経験はないですよ。あとで小菅さんから「いい度胸してやがる」って虎造さん言ってたよ、って言われたけど、慰めのためのウソだと思いますね。 【高平】 脚色は得意ですからね。 【澤田】 講談から浪曲を作るという作業も昔は浪曲師本人がやっていたけど、仕事が増えたら間に合わないから作家に頼るようになる。ここでも浪曲作家が必要になってくるんです。浪曲の人気はすごくてレコードが売れたから著作権という考えが早く生まれたんですよ。いまテレビで過去の映像や写真に金がかかるようになったのも、テレビ五十年で過去を振り返る番組が増えたからですね。盛んな芸能には金が集まるようになっているんですよ、今も昔も。 ●芸能の記憶、町の記憶 【高平】 歴史って重層的だから、こういうメディアでこういう見せ方ができるとわかりやすくなりますよね。紙ではできない表現方法ですから。 【澤田】 今から二十年ぐらい前、多くの企業が徹底的なコンピュータ化を進めていったんです。特に管理職に就いていた中年の人たちは勉強のために家でも買った。その年齢層が次々とリタイアして、家でゴロゴロしている。その世代の人たちが楽しめるソフトとして『古今東西噺家紳士録』や『江戸東京芸能地図大鑑』はピッタリですね。一人ずつ思い出が違うから楽しみ方もそれぞれ違っているはずです。映像ソフトではこういうわけにはいきませんよ。 それに自分の思い出をソフトに書き加えられることができるというから、また面白いですね。 【高平】 だからこういうものがあるっていうのを、そういう人たちにまず知らせることですね。 【澤田】 僕はアナログ人間で、このソフトも女房に渡して見せてもらっているという情けない状態ですが、素材はいっぱいあります。私の持っている資料もどんどん取り込んでいってもらえれば嬉しいですね。 【高平】 今までなかったですから。データベースで、エンターテイメントで、しかも中高年向けというのが。「こういうものがあればいいなぁ」と思っていた人はいっぱいいますよ、絶対。ぼくらだけじゃない。 |

|||||

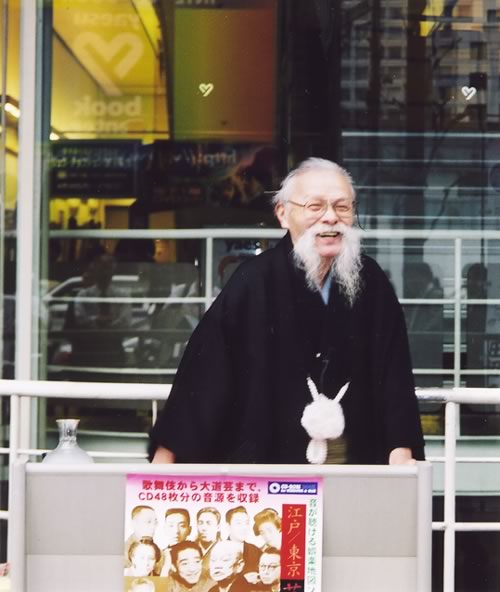

八重洲ブックセンター特設販売所前

『宣伝部長』田辺一鶴 師匠

海外はロサンゼルス講演時にもエネルギッシュに宣伝販売活動を展開する『宣伝部長』田辺一鶴 師匠

| Windows | Macintosh | ||

|---|---|---|---|

| CPU | Pentiumプロセッサ233MHz以上 (Pentium2以上推奨) |

CPU | PowerPC603e、200MHz以上 (G3以上推奨) |

| OS | Windows 98/2000/Me/XP 日本語版 |

OS | MacOS8.6以降 (MacOS X・クラシック環境にて動作可能) |

| メモリー | 128MB以上 | メモリー | 128MB以上 |

| サウンドカード | Sound Blasterまたは それ相当のサウンド機能 QuickTime5以上が必要です |

サウンドカード | QuickTime5以上が必要です |

| ディスプレイ | 解像度1024×768ドット HighColor(16ビット) 表示可能なディスプレイ |

ディスプレイ | 解像度1024×768ドット 32,000色表示可能なディスプレイ |

| CD-ROMドライブ | 倍速CD-ROMドライブ以上 (4倍速以上推奨) |

CD-ROMドライブ | 倍速CD-ROMドライブ以上 (4倍速以上推奨) |